史話》記淨耀法師與兩岸交流的一些回憶(馮儀)

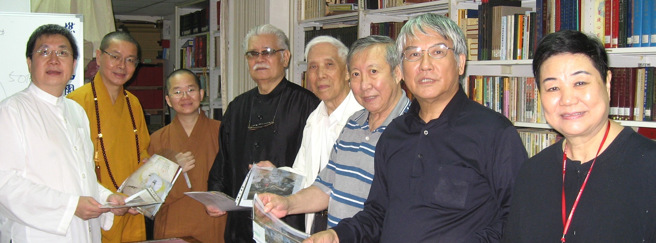

法師與書畫藝術家交流(由左至右):馮儀、淨耀法師、如常法師、李奇茂、董夢梅、孫家勤、江明賢、張光正。2007 高雄佛光山。(圖/馮儀提供)

念茲在茲。那是在越過青壯年,走到中年過渡期的我,有太多複雜的感觸和嘆息,當我思索若能對中年「過渡期」多點認識,在精神靈性上,生命會自我呈現嶄新的視野。我赴臺北土城慈法禪寺拜謁心儀久仰的淨耀法師請益。從進門的緊張到走時的不捨,我驚訝於自己心念的變化,更欽佩法師的睿智與慈悲。爾後,在法師循循善誘,更得到援助和指導,我別離脫序歲月,成功跨越中年「過渡期」,投入另一半最豐盛的生命。

我在精神上所愛好者在藝術,故以從事文藝工作爲歸趣;然宗教哲理之探討人生真諦者,亦爲我所憧憬、所向慕,尤以佛理之博大精微最爲景仰,「所謂佛,即已解脫的衆生,衆生即未解脫之佛,佛與衆生到底原是平等」。本文先緬懷法師的風範和追懷幾個印象特別深刻的佛法與佛畫因緣。

淨耀法師(1954.11~2025.1),俗名徐明輝,1982年披剃出家,接受佛化教育,又把佛法內化發揮淋漓盡致的行者,用慈悲心,盡一生之力以實際行動去饒益衆生,是人間佛教的力行者。厚實的佛學造詣,撰寫的《回頭,永不嫌晚》等著作,在宗教界和民間流傳甚廣。其對各種公共事務均抱持高度關注與奮力投入的熱情,尤其,善用文化、教育方法,與各宗教界、文學藝術團體攜手,追隨佛陀精神。更以成立「淨化社會文教基金會」、「普賢護法會」,致力反毒宣導,興建少年福利機構「普賢慈海家園」,安置家庭變故適應不良或刑滿出獄的青少年,協助就學及就業,最爲令人知着和感佩。

淨耀法師亦是臺灣畫院榮譽院長和推動者,他在兩岸各佛教道場間的好人緣,畫院主辦的佛畫展、佛學講座等諸多活動推展甚爲順暢,也促成兩岸佛教界和書畫界極其罕見的大團結。

2004年7月,淨耀法師和普陀山法雨寺方丈信光法師在我臺北塘泥齋寓所,以「觀世音菩薩的道場」爲題,引導我親近佛法,是我最大的福份。那裡有虔誠的觀音信仰,那裡有觀世音菩薩的大悲行,那裡有救世精神,那就是普陀,那就是自在,那就有觀音。一如太虛大師所說:「清淨爲心皆補怛(即普陀),慈悲濟物即觀音」。今日只要大家發心,以「觀自在」的心爲心,您,「當下」就是觀音菩薩,您在的地方,就是觀音的道場。在「上求下化」的菩薩中,根據『悲華經』的說法,觀世音菩薩是一生補處的法身大士,也是繼承阿彌陀佛位的菩薩。觀音既是古佛再來,不可說他有固定道場。觀音菩薩的根本道場,是在西方極樂世界。

2006年11月,我假臺北市國立國父紀念館演講廳舉辦佛學系列講座,由名主持人曾慶瑜老師引言,淨耀法師以「觀音精神對現代生活的意義」爲題慈悲開示,「觀世音菩薩的慈悲心,包含了清淨智慧,慈悲的當下,反聞聞自性,如《楞嚴經》所說:「上合十方諸佛本妙覺心,與佛如來同一慈力;下合十方一切六道衆生,與諸衆生同一悲仰。」這正是修學菩薩道的行者們所應學習的目標」;「在生活中有智慧,創造的自然就是尊嚴、快樂、自在,沒有智慧的人生,生活就是煩惱、痛苦、罣礙。」

2006年臺北國父紀念館,淨耀法師與曾慶瑜老師和信衆們。(圖/馮儀提供)

凡事只要因爲有我的參與就可以了,重要的是在人生的歷程上留下光輝的足跡。~淨耀法師2006~2007年期間,我與財團法人佛光山文教基金會、財團法人淨化社會文教基金會共同主辦『大慈大悲菩薩行』觀世音菩薩聖像書畫展,展出臺灣當代知名畫家以筆墨共同繪出169幅形神兼備、栩栩如生之佛像作品,更結合了當代高僧、文學作家、書法家作品,有謁語、贊文、論述、散文,闡釋出「觀世音菩薩行」的含義。活動在臺北市國立國父紀念館﹝翠溪藝廊、日新藝廊﹞、佛光山佛光緣美術館(高雄總館、屏東館、彰化館、臺北館、宜蘭館)及高雄市文化中心至美軒等地巡展七覽。活動的主旨在於「觀世音菩薩行」動詞的「行」,應該是順應教化世間一種擴大慈悲願力和大愛的甘霖,讓它無邊遍灑普降,希望能把菩薩的「行願」,蔚爲人們奉行的和諧、慈悲和大愛,徹底於淨化人心、提升道德人倫去實踐篤行,爲了這個多難的世間,種下慈悲的菩提種子,這次被邀的高僧大德以及書畫家,以無比的歡喜,齊搭乘這艘大愛的慈航,用筆墨揮灑出滋長和平與幸福的甘霖,貫徹觀世音大慈悲的「願行」,同心合力掌握住真、善、美的舵盤,期望淨化出明日的心海比今天更爲湛藍。

2007年11月,淨耀法師提供獎學金,舉辦「慈悲觀音行」青少年美術創作有獎徵件比賽活動。由我和佛光緣美術館總部共同承辦。活動由淨耀法師、、如常法師、歐豪年、李奇茂、、董夢梅、孫家勤、、江明賢、張光正、、馮、儀等擔任評審委員、。在評審過程中,我認爲,在這個開放多元的時代,允許每個人有自己的藝術空間和審美傾向,允許每個人有自己的追求和選擇。允許你筆墨當隨時代,也允許你筆墨不隨時代,允許你開拓創新,也允許你堅守傳統。當然,藝術本不是競技體育,它沒有統一的考量標準。

2006年高雄佛光山「大慈大悲菩薩行」開幕式活動淨耀法師開示。(圖/馮儀提供)

2013年10月,江蘇崑山周莊鎮「臺灣畫院崑山分院」(崑山市昆臺聯合畫院)集聚了許多文化名人,見證了「崑山分院館」的修繕及揭幕。活動期間,特敦請淨耀法師談「觀世音菩薩」,與大家分享慈悲的大愛。

在梵文佛經中,其音爲「阿縛盧枳帝溼伐邏」(Avalokitesvara),而在中文譯稱,佛典中則有數種譯名,除了鳩摩羅什的舊譯爲「觀世音」,玄奘的新譯爲「觀自在」之外,還有竺法護譯爲「光世音」。照梵文的原義,應譯作「觀世自在」、「觀世音自在」、「闚音」、「現音聲」、「聖觀音」等。中國人略稱爲觀音,又譯爲開士、高士、大士等。總之,觀音菩薩之稱爲「觀世音」,其含義最主要的是:「觀世人之苦,只要稱彼菩薩名之音,立即聞聲救苦。」,例如妙法蓮華經「觀世音菩薩普門品」就說「苦惱衆生,一心稱名,菩薩即時觀其音聲,皆得解脫,以是名爲觀世音。」至於稱「觀世自在」者,其含義爲「觀世界形相,能自在無礙,對苦惱衆生,能自在拔苦與樂。」,同一梵語,因翻譯者不同,而傳譯的文字也不同。但是大家已經習慣使用「觀世音」這個聖號,所以使用「觀自在」的名號反而少了。中國人喜用簡稱,因此,每每略稱觀世音菩薩這聖號爲「觀音」。菩薩,是「上求下化」的「大悲心」衆生,就是表示在修行的歷程中,還沒有達到「究竟圓滿」的大乘行者。而事實上,觀世音菩薩本來就是「古佛」乘願再來,爲了方便救世,顯現「菩薩」之身。

2014年9月,淨耀法師在我主辦的「墨韻崑山‧夢緣兩岸」美術書法詩歌作品展活動期間,在江蘇崑山分院院館與參展兩岸藝術家座談。

法師表示,要想成爲真正的藝術家,創作藝術作品的前提必須心中的情感要真實,要對生活中的自然萬物充滿着「大愛」,胸襟開闊,這樣纔不會使自己的藝術突破感性與理性的束縛,才能脫離庸俗,用真誠、熱烈、高尚的情感擁抱藝術。有些藝術家因爲缺乏真誠,嘴上一套,扯虎皮作大旗,唬唬人而已,實際上缺乏真情實感。因此藝術家首先要學人,要比平常人更真誠、更熱烈、更清純、更高尚的情感去對任何事。

馮儀、淨耀法師、道慈法師。(圖/馮儀提供)

淨耀法師、許水德、歐豪年、陳雲林。(圖/馮儀提供)

2017年9月,在江蘇崑山市侯北人美術館舉辦兩岸當代高僧妙墨心畫巡展。這次展出也促成兩岸佛教界極其罕見的大團結。淨耀法師在開幕式表示,書法乃是中華文化五千年的重要傳統藝術,「佛法與佛畫」則是佛教弘揚的重要表徵之一。透過浙江普陀山觀音菩薩道場,山西五臺山文殊菩薩道場,四川峨眉山普賢菩薩道場,安徽九華山地藏菩薩道場和洛陽白馬寺、上海玉佛禪寺、廣州光孝寺、金山江天禪寺、臺北十普寺、新北慈法禪寺等住持及兩岸高僧的翰墨筆會將佛陀法義轉化爲心靈資糧,引領大衆觀賞、品味、探索、遨遊於佛緣墨緣之書法世界,共用精粹醇美的佛法內涵。

淨耀法師接受中國評論通訊社記者訪問表示,和諧,是美好事物的基本特徵。和諧是對立事物之間在一定的條件下、具體、動態、相對、辯證的統一,它是不同事物之間相同相成、相輔相成、相反相成、互助合作、互利互惠、互促互補、共同發展的關係。「盼人民安樂兩岸和諧」。

筆者認爲,藝術品的創作同樣也應具有和諧美。藝術作品的和諧給人以舒適、流暢、賞心悅目的美感。和諧在藝術中是指藝術作品中的一切組成部份的有機的相互聯繫組合,形成完美的比例。任何一門藝術,都不是靠單調取勝的。它們以自己特有的形式,通過各種手法,使多種因素和諧一致,以體現各種變化的對立統一,顯現出五彩繽紛的藝術美。音樂中有混合高低、長短、輕重不同的音調,從而造成一個和諧曲調。小說和戲劇中人物性格矛盾衝突構成情節的和諧等。繪畫中有構圖、形狀、色彩,用筆的變化,在變化中求和諧統一,在統一中求表現。手法上的虛實、長短、大小、鬆緊、乾溼、冷暖、黑白、濃淡、剛柔、方圓、寬容、碎整、激烈、平緩、點面等等,更是在用矛盾對立的元素組成一個和諧的畫面整體。畫家運用這些來表達自己的情感,以達到自己的內心與自然以及畫面達到和諧。

2017年10月,淨耀法師和普陀山普濟寺方丈道慈法師,在江蘇崑山市臺灣畫院分院館以經典、文化、民間習俗與觀音造像爲題與書畫家座談。心經、楞嚴經、般若經等等,都是個個宗派必讀的經典,也是成佛的必要。要了解觀音造像,自不能不瞭解「般若」的緣起性空。

我們仔細探討隋至盛唐之間,當密教經像尚未大量傳來之前,當時的觀音像,大致是傳統的首、二臂的常人形像。菩薩上身均不着衣服,以巾帶披之,下着裙褲,其耳垂,頸項胸前、臂間、腕上均有瓔珞或環釧爲飾。姿勢有坐姿、立姿、跪姿等,坐姿多呈半跏,或一腿橫盤,一腿下垂,或雙腿均下垂於蓮花上。結跏趺坐者,反而少見。至於跪姿有正跪,有屈一膝半跪者,表現非常自由。沒有多首、多臂、多眼的式樣。線條也由厚重到細緻,由樸拙到精巧,並且隨着時代的進步,愈往後,愈華麗。菩薩上頭有圓光,有花紋圖案爲飾,畫像上之天冠甚美。同樣的,到了宋代以後的觀音像,大致只有因襲,創意就相對減少了。但是,隨着經典的詮釋,各宗各派的衍生、發展,佛菩薩的造像就越來越豐富,再加上文人雅士的參與,這些經像的造型就起了很大的變異。接着,民間的傳說、習俗,也容進觀音的造像中,例如魚籃觀音,就是明顯的民間信仰。題材方面,除了剛剛介紹的顯教方面的文獻、密教的觀音造像與經典、顯密結合的觀音造像三大思想源流之外,再加上唐代的密教形儀,四者相互影響,各有取捨,也互相融合。

淨耀法師與歐豪年教授。(圖/馮儀提供)

法師與李奇茂教授。(圖/馮儀提供)

文人畫家與佛教爲何關係那麼密切呢?我認爲,這與文人畫家本人的人生際遇、文人畫的審美觀念、創作表達方法是緊密相關的。古代畫家主要有民間畫匠、宮廷畫家、文人畫家,而文人畫家是超然於其他兩種畫家之上的獨特一羣:他們有多方面較高的文化學養,大多有自己獨立的藝術理念,尤其有自由自在的創作時空,閒雲野鶴,不受羈絆;他們的畫是自我自在抒情寫意的表達,純任自然,保持着精神上高度自尊、自由和獨立性,是另外兩種畫家所缺乏的。

然而,文人畫家大多都有仕途曲折、被貶官削職、懷才不遇、或是前朝王族、遺民等等境況,此外,不少文人畫家追求精神上的高度自尊和自由,也有逃離官場體制而浪跡江湖、歸隱山林等狀況。因而,文人畫在審美觀念上是超脫世俗的「麪包與銅臭」的,它傳達的不是客觀物象的「真」,而是表現畫家本人心靈中的意象,傳達畫家體察、感悟、順從和關愛自然的「善」,是人與自然的一種同化合一,這與佛教倡行的慈悲、衆生平等相通。在創作表達上,文人畫並不是機械反映或者再現自然物象的,它要通過文人畫家的靈感來創作,極具精神性的藝術。這和佛教禪宗在知解方面的自得、頓悟是相近、相通的,因而文人畫是極具精神性的藝術。它的表達正是這種靈感、自得和頓悟的筆下流露。

此外,文人畫布局的虛實、有無、空白,聚散等等,悉含禪理;文人畫用筆,幾乎都是減筆劃,即以最少、最簡省的筆墨來表現最豐富的內容。這麼一來,由於不單用筆,還用意,自然於畫幅空間中就有不少筆墨不到而意到、氣到的虛性空間,古人曰「留白」、「虛」,但這是有內容的空白,即具有可感悟卻不可見的意、氣存在,是一種高明的虛空。這與佛教的「空相」、「空而不空」、「真空妙有」觀念相接通。因而最終自然流露出來的、帶有個人風格特點的文人畫,飽和着畫家內在的「善、美」空靈,使「傳達善、美」成爲可能。這樣的畫因爲有畫家生命的精神氣韻在,所以高妙。

淨耀法師的墨跡。(圖/馮儀提供)

淨耀法師的墨跡。(圖/馮儀提供)

觀、淨耀法師的「墨跡」書法行筆節奏相對比較平緩,書寫「有度」,偶然出現的「飛白」效果非刻意爲之。書法藝術表現形式與時俱進,表現出強烈的視覺效果,且又如此適合現代生活趣味的表達。我認爲,書法要避免像京劇般日見式微的局面,就不應成爲少數書法界人士專擅的書法形式,而要具有現代人的喜能樂見,成爲現代家居空間中常見的表現形式。書法藝術創作是需要代代更新的,才能喚發出新的生命力,而不是成爲傳統技藝,被當作文物束之高閣。

古時由於印刷術尚未昌明,佛經的傳播與弘揚,唯有靠紙墨,佛教與書法因此結下不解之緣。歷代書法家受佛法影響,用書畫、詩文等形式,留下了中華傳統文化濃墨重彩的一筆。他們是僧人,也是文人,他們的作品融匯着文人習性,禪宗三昧,老莊哲學的味道,他們甘於淡泊,不慕奢華,不貪安逸,只爲追求禪意書畫中對自然、生命的大徹大悟和憧憬嚮往。

中國書法藝術與佛法有着極其密切的關係。如魏晉南北朝隋唐爲極盛期,這個時期也恰恰是佛法興盛時代。佛教自東漢傳入中國後,從魏晉開始,便與玄學結下不解之緣,玄學家與高僧不但見識相契,藝術興趣也相投,所以當時的書法家多是清談名流和高僧大德。隋唐之後,佛理禪趣更是大量融入書理之中。宋元明三朝講究理學,至使書法跌入低谷,只有幾位崇尚佛學的僧人、居士傳承了書法,如宋代的東坡居士蘇軾,六一居士歐陽修,元代的趙孟𫖯,明代的王世貞等。到了清代,佛教再次開始興盛,從皇親國戚到黎民百姓人人拜佛,文人學士參佛盛行,書法藝術也開始復甦,出現了于右任、釋弘一這樣的書法大家。

到了近現代的釋星雲,觀其字即得佛法。雖然淨耀法師過去未曾拜師學習書法,但就是受到星雲大師「一筆字」的啓發,讓其在書藝方面的造詣越來越好,從作品中我們感受到法師所傳達的正能量。他們的字,貴在禪宗高僧的字外功夫,即精神修煉所洋溢的清奇出俗、沒有束縛的風采,這是尋常書法家所未能涉足的境界。

(作者爲臺灣畫院、臺灣文學作家村、江蘇崑山市昆臺聯合畫院創始人和推動者)